Le péronisme ésotérique

par Claudio Scabuzzo

Ex: https://legio-victrix.blogspot.com/2021/10/claudio-scabuzzo-o-peronismo-esoterico.html?spref=fb&fbclid=IwAR1lL0heEhGKoG6Y_r-OrFiw6wP8aRJaJXLCfZysOQfWh9_SseOkJelgvLI

"La métaphysique et la cosmogonie religieuse ont tenté de réduire le monde à des symboles ou à des idées primordiales"

Jorge Luis Borges

De la divinité des rois à la prestation de serment des souverains avec une Bible, les questions religieuses ou quasi-religieuses ont toujours été associées au pouvoir. Une alliance qui a parfois bien fonctionné pour les groupes au pouvoir car ils ont pu se perpétuer grâce à la bénédiction mystique, mais pas pour leurs subordonnés. La politique et la foi ont cimenté des États puissants, mais ont parfois aussi conduit leurs habitants au désastre.

Il existe des religions de masse, organisées comme un État. Il en existe de plus petites, décrites comme des quasi-religions ou des sectes, mais elles partagent les mêmes ingrédients : elles ont un fondateur, des textes sacrés, des rites et des croyances. Leurs membres croient en l'existence d'un être supérieur, suivent un ensemble de principes religieux, de règles de comportement social et individuel et considèrent cette croyance comme un aspect important ou essentiel de leur vie. Parfois, ces cultes sont liés à la politique de telle manière qu'ils deviennent une seule et même entité. Certains décrivent les groupes islamiques, le fascisme, la mafia italienne, la franc-maçonnerie et le communisme comme des quasi-religions ou des forces politico-idéologiques très proches d'elles. Il ne faut pas s'étonner qu'un mouvement politique s'appuie sur des éléments de la Foi pour atteindre ses objectifs, puisque les religions sont nées avec l'humanité comme moyen de contrôle social.

Aujourd'hui, au XXIe siècle, nous trouvons des traces de religions dans des mouvements politiques, traces qui passent inaperçues pour beaucoup. Serments d'allégeance, éléments ou symboles catalogués comme sacrés liés à la nationalité, uniformes ostentatoires des autorités civiles qui se transforment en pharaons, actes patriotiques de type rituel, œuvres monumentales avec des objectifs de pérennité du créateur et positions de pouvoir proches du messianisme. La vie pour Dieu et la patrie est un dogme qui enflamme les passions, entre autres choses. Une grande partie du monde vit avec cette dualité et ne reconnaît pas qu'une partie de ses problèmes sont dus à de vieilles traditions doctrinales de foi qui limitent la liberté individuelle et le développement d'une société égalitaire. Les affronter est, dans certains endroits, un défi.

Le fanatisme religieux, la dévotion à l'occulte et le désir de pouvoir ont conduit certaines personnes éclairées à former des loges secrètes basées sur différents cultes et philosophies, où elles ont conçu des plans complexes pour sauver l'humanité du mal. Éclairées par des connaissances "surnaturelles", leurs idées séduisent les personnalités les plus éminentes, les influencent et font partie de leur cercle intime. La franc-maçonnerie a une histoire séculaire de ces pratiques, qui ont été copiées par d'autres loges avec des intentions différentes. Ainsi naissent les loges dogmatiques qui se nourrissent de parapsychologie, d'astrologie, de spiritisme, de magie et d'alchimie, où les élus et les illuminés prétendent aller à l'encontre des lois naturelles grâce à leurs dons particuliers et mystérieux.

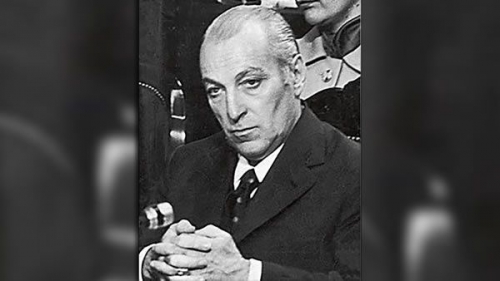

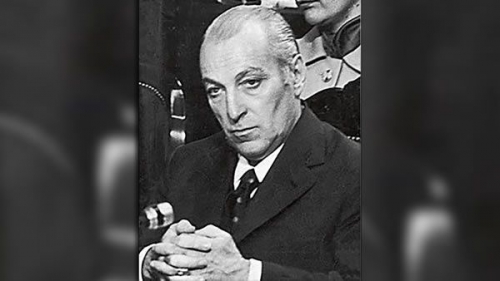

Lorsqu'une religion ou une quasi-religion touche un dirigeant politique de masse, les conséquences sont souvent catastrophiques. À une certaine époque, de puissants groupes ésotériques se sont introduits trop facilement dans la vie de Juan Domingo Perón. Il y avait un pourquoi.

Le péronisme mystique

Dans l'Argentine du milieu du XXe siècle, les sciences occultes (en particulier le spiritisme), en vogue dans le monde entier depuis le siècle précédent, bénéficiaient d'un certain soutien officiel. Dans les années 1930, la faculté de psychologie de Buenos Aires possédait un département de psychologie paranormale. En 1948, le parti justicialiste est au pouvoir et la psychologie est incluse comme matière d'enseignement au niveau secondaire, y compris les matières relevant de la parapsychologie. Cette pseudo-science avait un grand soutien dans le péronisme. C'est précisément le secrétaire à la santé de Perón, Ramón Carrillo, qui a créé un bureau de parapsychologie au sein de l'Institut de psychopathologie appliquée, dont faisait partie Pedro Baldasarre, juriste et parapsychologue qui était un grand ami du général Perón.

C'est le docteur Baldasarre qui a hébergé le lieutenant-colonel de l'époque dans sa maison de Mendoza lorsque, en 1941, il a été affecté au centre d'instruction en montagne. C'est là qu'est née une relation qui a permis à l'avocat et au mentaliste d'accéder aux cercles du Parti Justicialiste.

À cette époque, la Société argentine de parapsychologie est née et, avec le soutien du parti péroniste, l'Ordo Rosae Crucis (les rosicruciens) a reçu un statut légal et l'École scientifique Basilio a connu du coup un grand élan.

Dans l'école scientifique Basilio, on respirait le péronisme. C'est sous les premier et deuxième gouvernements de Perón qu'ils ont été autorisés à utiliser le Parque Luna pour leurs spectacles spirites et, comme si cela ne suffisait pas, ils ont été inscrits au registre national des cultes sous le numéro 209 afin de pouvoir rivaliser à armes égales avec l'Église catholique traditionnelle.

Cette secte spiritualiste est aujourd'hui en déclin, mais elle a recruté 600.000 adeptes dans plus de 40 filiales à travers le pays et à l'étranger. Dans l'une d'entre elles, j'ai vu en 1980, en pleine dictature militaire, comment un groupe de médiums a ramené l'esprit d'Eva Perón sur terre pour transmettre un message aux personnes présentes. Un montage à fort impact accompagné d'une musique d'orgue et de très peu de lumière.

Au cours de son gouvernement, le président Perón n'a pas hésité à accueillir dans son cabinet des personnalités controversées et mystiques telles que Menotti Carnicelli et le pasteur "pentecôtiste" américain Theodore Hicks.

Tout cela n'était peut-être que des gestes pour irriter l'Église catholique, avec laquelle il a eu un affrontement politique majeur au sujet de l'éducation publique, mais cela a montré que Perón ne méprisait pas l'occulte ou les "pseudo-sciences", de sorte que ce qui s'est passé ensuite n'est pas le fruit du hasard, mais de la perméabilité du leader aux questions ésotériques.

Les détenteurs du pouvoir

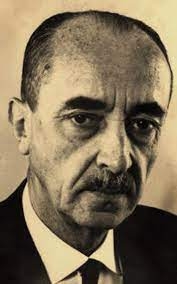

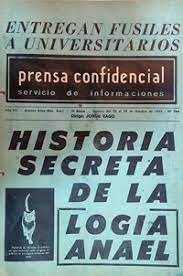

Au moins deux loges ont accompagné Perón jusqu'à sa mort. L'Anael et la Propagande Due. Ils se sont nourris du pouvoir qui émanait du péronisme et de sa grande mobilisation de masse. Magie, rites, prophéties entourent un Perón avide de connaître l'avenir, manipulé par un entourage qui cherche à lui succéder.

L'Italo-Brésilien Menotti Carnicelli était un médium et un sorcier connu au Brésil et avait des contacts avec Juan Domingo Perón. Il aurait fondé la loge secrète Anael avec d'autres Brésiliens et Argentins, affirmant recevoir des messages d'un ange du même nom. Certains prétendent même que la loge a été fondée par le dictateur Getúlio Vargas et Perón lui-même, car leurs figures étaient adulées au sein de la confrérie.

L'Italo-Brésilien Menotti Carnicelli était un médium et un sorcier connu au Brésil et avait des contacts avec Juan Domingo Perón. Il aurait fondé la loge secrète Anael avec d'autres Brésiliens et Argentins, affirmant recevoir des messages d'un ange du même nom. Certains prétendent même que la loge a été fondée par le dictateur Getúlio Vargas et Perón lui-même, car leurs figures étaient adulées au sein de la confrérie.

Cette loge Anael n'a rien à voir avec la secte colombienne du même nom, qui s'inspire de la gnose et qui est parvenue jusqu'à nos jours avec son cortège de tromperies. L'Anael de Menotti Carnicelli continua sur d'autres chemins, proches de la haute politique.

Getúlio Vargas avait été déposé en 1945 au Brésil et est resté en exil dans son propre pays, créant un réseau d'influences qui le ramènera au pouvoir. Sa fille, Alzira, était son alliée dans cette opération. L'énigmatique Menotti Carnicelli a eu une grande influence sur elle et l'a représentée lors de son voyage à Buenos Aires. Le mystique a rencontré Perón pour qu'il intervienne dans la libération de Getúlio Vargas. Là, il aurait commencé une relation avec la Loge Anael qui ne serait pas interrompue jusqu'à sa mort. Mais il y avait un autre membre de la loge proche du président, Héctor Caviglia, un commissaire-priseur argentin qui devint un conseiller des conseillers de Getulio Vargas, qui devint également proche de Perón pendant sa deuxième présidence et qui l'appelait "le chef d'orchestre cosmique de l'Argentine".

Caviglia affirmait que Perón levait les bras sur le balcon de la Casa Rosada devant ses fidèles parce que ses mains tournées vers le ciel fonctionnaient comme des radars pour recevoir les vibrations des sphères supérieures, qui descendaient ensuite vers le peuple à travers lui. À sa mort, un juge influent a hérité de la direction de la loge. Il s'agissait de Julio César Urien, un péroniste qui avait des liens étroits avec les bureaucrates et les militaires.

Le texte étrange La raison du tiers monde, le seul livre connu de la loge Anael, qui pourrait avoir été écrit par Urien, indique que Perón a reçu un "homme de liaison" de la loge qui lui a annoncé que "le collaborateur efficace se présentera pour aider à compléter le travail". Cela s'est produit peu avant son exil. Le livre indique qu'en juin 1956, le collaborateur a rejoint la loge et qu'à partir de ce moment-là, il "travaille continuellement et en silence".

"L'Argentine commence déjà à être le point de départ. C'est l'heure cruciale. Nous sommes proches de l'imposition de la nouvelle civilisation ici. Elle le sera bientôt et par ses meilleurs hommes, et surtout par la jeunesse, aujourd'hui sans espoir ni foi. La destination est la liberté, mais pour l'atteindre, il est nécessaire de passer par différentes étapes", Julio César Urien au magazine Panorama, 7 décembre 1972.

Lorsque le dirigeant d'Anael fait référence au collaborateur qu'il a introduit dans l'entourage de Perón, peut-être fait-il référence au premier secrétaire "homme à tout faire" du général: José Cresto, un spirite qui faisait partie d'Anael et qui progressera plus tard dans la structure justicialiste. Il a joué un rôle important dans la rencontre de Perón avec sa troisième épouse, la danseuse María Estela Martinez.

On dit que sa femme Isabel Zoila Gómez de Cresto était si importante pour María Estela qu'elle a décidé de se faire appeler Isabel, ou Isabelita, comme nom de guerre. Pour elle, José et Isabel Cresto étaient ses parents.

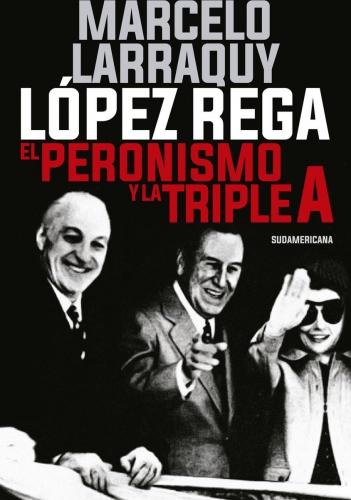

Un autre membre d'Anael va entrer dans la vie du couple Perón avec Crestos. Il s'agit du sinistre ancien policier José López Rega, présenté à María Estela Martínez au milieu des années 60. Ils partageaient un goût pour le spiritisme, qu'ils avaient adopté lors de leur passage à l'école scientifique Basilio. López Rega est entré dans le monde anaélien grâce à sa relation avec Urien, qu'il a rencontré dans l'imprimerie où il était associé.

López Rega avait déjà une carrière prometteuse dans l'occultisme. Il avait écrit deux livres et entretenait des relations avec les dirigeants péronistes par le biais de l'imprimerie Suministros Gráficos. Dans les cercles ésotériques, il s'identifie comme "Frère Daniel" et dans les cercles politiques, il sera connu comme "Lopecito" ou "Le Sorcier". Il ne faut pas longtemps pour que l'ancien policier se rende en Espagne avec Isabelita et devienne le nouveau secrétaire particulier du "tyran fugitif", comme le baptisent les militaires qui ont renversé le général Juan Domingo Perón.

Le magasin s'est transformé en une faction péroniste lorsqu'il a été diffusé que son nom angélique signifiait Avanzada Nacionalista Argentina de Liberación, une façon de dissimuler son origine mystique par un mensonge.

En tout cas, les dirigeants péronistes de l'époque relativisent le poids de ces organisations fascistes ésotériques qui avancent avec leur leader. Ils n'imaginaient pas qu'à un moment donné, ils arriveraient au pouvoir pour démontrer leur bestialité.

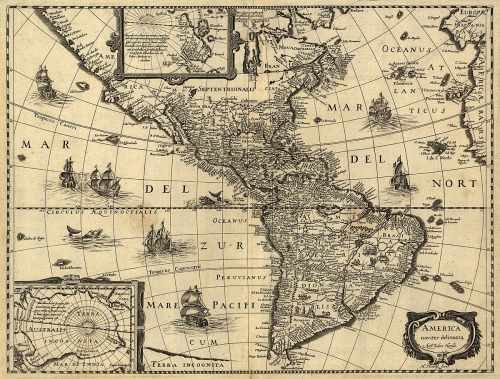

La Loge Anael mélangeait ésotérisme et politique. Après le suicide de Getulio Vargas, le projet s'est concentré sur Perón comme leader d'un mouvement hémisphérique qui établirait une troisième position politique avec la justice sociale, un "capitalisme indigène". L'"homme nouveau" de Perón (un concept déjà utilisé par le nazisme, le communisme et le christianisme) a émergé des doctrines de la boutique elle-même. Son départ d'Argentine lui a également été attribué comme une manœuvre de "haute stratégie politique" à la suite du coup d'État de "l'impérialisme anglo-saxon et des oligarchies indigènes". Anael pense qu'après le coup d'État de 1955, le gouvernement a été remis, mais pas les masses "qui appartenaient déjà à la conscience justicialiste". Ils ont également prophétisé qu'"il reviendrait en tant que leader de l'Amérique latine", et qu'il serait "président à perpétuité".

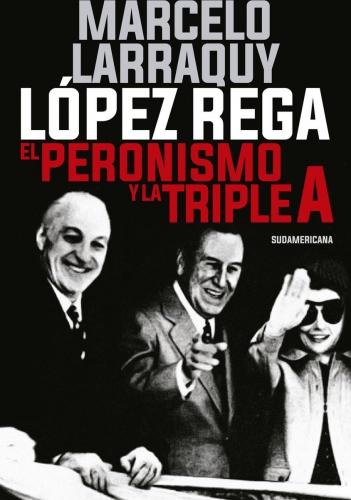

Le Triple A, qui a plus tard inspiré à López Rega (photo, ci-dessus) le nom de son groupe paramilitaire qui assassinait les opposants en pleine démocratie, a une signification différente dans le livre de la Loge, où il représente les sommets de la géopolitique mondiale avec trois sommets occupés par la Chine, l'Algérie et l'Amérique latine avec un axe reliant Lima, Buenos Aires et Sao Paulo. Ces sommets représentent le "nouveau mouvement messianique de masse, initié dans l'antiquité par Bouddha, Confucius, Lao-Tse, Krishna, Jésus, Mahomet". Ils ont imaginé que nous ferions notre propre révolution "avec une empreinte américaine, avec les idées de base du nazaréisme et de la justice sociale".

De toute évidence, l'environnement de Perón était loin de correspondre à ce que sa figure méritait. Ses relations avec l'ésotérisme vont marquer le destin de son mouvement. L'histoire officielle du dirigeant et de son parti n'aborde pas ces questions controversées, alors qu'ils ont manipulé les événements et précipité la tragédie.

Ni le cadavre momifié d'Eva Perón, rendu à son ex-mari en 1971, ni Juan Perón sur son lit de mort en 1974 n'ont échappé aux rites ésotériques de López Rega, certains en présence d'Isabelita, censée être la bénéficiaire des pouvoirs de ces cadavres célèbres. Le "Sorcier" a suscité la crainte pour ses pratiques et sa cruauté, mais il a dû démissionner puis s'exiler, comme d'autres membres de son organisation paramilitaire et sectaire.

Récemment, sa seconde épouse, María Elena Cisneros, a tenté de blanchir le passé sombre de son mari devant le journaliste Luis Gasulla. Elle a déclaré qu'il était accusé d'être un Templier, un franc-maçon et un membre de l'ordre rosicrucien. Il n'était rien de tout cela. C'était un simple chercheur de vérité. Il n'appartenait à aucune loge, c'était un simple travailleur". Elle nia également qu'il ait été le fondateur de l'Alianza Anticomunista Argentina, le groupe paramilitaire connu sous le nom de Triple A, qui a été responsable de plus de 2 000 crimes politiques au milieu des années 1970, sous le gouvernement de María Estela Martínez de Perón.

Porte de fer, lieu saint et l'homme aux mille visages

Dans son exode, l'ancien président a atterri dans une propriété importante de Madrid, à Puerta de Hierro, que les ésotéristes ont décrit comme un lieu "sacré" aux énergies cosmiques. Le lieu n'était pas au nom de Juan Perón, mais d'Estela Martínez. Le manoir, qui a été baptisé le 17 octobre, a coûté des millions.

Cette porte était l'entrée du Monte de El Pardo, où le dictateur Francisco Franco avait établi sa résidence. Le manoir de Puerta de Hierro était un lieu de pèlerinage pour le péronisme et l'une des destinations de l'intense échange épistolaire que Perón entretenait avec des personnalités politiques similaires du monde entier. Là, il a non seulement renforcé ses relations avec la Loge Anael, mais il a également approfondi son engagement envers la Loge Propaganda Due, ou P2, lorsque les deux s'accordaient.

La Puerta de Hierro se reflète dans un monument avec un arc où Licio Gelli, chef de la loge P2, a effectué un rite d'initiation avec Juan Domingo Perón, le "orecchio del maestro" (à l'oreille du maître), pour l'incorporer à la loge maçonnique qu'il dirigeait.

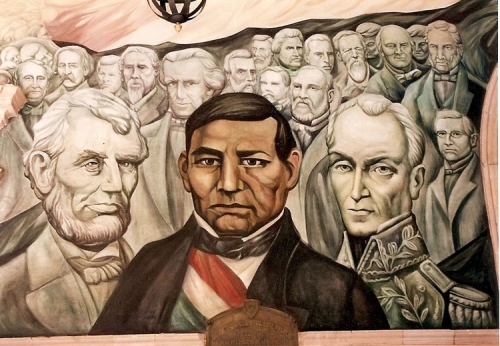

"L'homme aux mille visages" ou "le marionnettiste", Licio Gelli, a dû se réfugier en Argentine entre 1944 et 1960 pour échapper aux procès pour les crimes commis par le fascisme, auquel il a adhéré en Espagne comme membre de la Phalange espagnole et en Italie avec les Chemises noires. Pendant son séjour dans notre pays, il est devenu l'ami de Perón, qui lui a même remis la Grand-Croix de l'Ordre du Général Libérateur San Martín en 1973 pour "services rendus à la patrie".

La Loge Propaganda Due, P2, une scission des francs-maçons, a été impliquée dans l'un des plus grands scandales d'Italie, la faillite de la banque Banco Ambrosiano en 1982. Cette banque était liée au Vatican et Gelli, son chef visible, dirigeait une organisation dédiée au blanchiment d'argent et aux ventes d'armes composée de politiciens, de magistrats, d'officiers militaires et d'hommes d'affaires européens et argentins.

Des enquêtes récentes ont montré que c'est Gelli qui a négocié avec Lanusse le retour de Perón, qui a nommé Cámpora comme président et qui a choisi Massera comme chef de la marine dans le gouvernement péroniste. Comme si cela ne suffisait pas, même la guerre des Malouines est née de ce plan maçonnique secret. P2, avec des liens bien huilés avec Anael, transcendait tout gouvernement.

"Isabel Perón s'est rendue chez le major Alberte à Yerbal 81, dans le quartier de Caballito. Elle était accompagnée du jeune médecin Pedro Eladio Vázquez, un dirigeant justicialiste et également un étudiant en sciences occultes. À la maison, Isabel a rencontré le chef de la Loge Anael, le Dr Julio Cesar Urien: "J'ai enfin rencontré le célèbre Dr Urien, m'a dit Isabel, se souvient Urien, Perón a parlé de vous en bien. Et puis il m'a dit: "Docteur Urien, je veux vous demander de prendre en charge le secrétariat du parti justicialiste". J'ai dit non. Je n'avais pas l'ambition d'être secrétaire. Combien de temps pourrais-je tenir comme secrétaire ? Trois ou quatre mois. J'avais une autre mission. Mon idée était de travailler pour l'unité de l'Amérique latine, d'attendre le retour de Perón et de faire un grand mouvement national. Et pour que Perón revienne comme leader de l'Amérique latine. Il serait une sorte de Mao Zedong, un Grand Timonier, un philosophe, un conseiller, un vieux sage, et nous dirigerions le gouvernement d'ici", explique Urien (Marcelo Larraquy, Journaliste et historien, Infobae).

Le fanatisme religieux perdure derrière les extrémismes de la foi

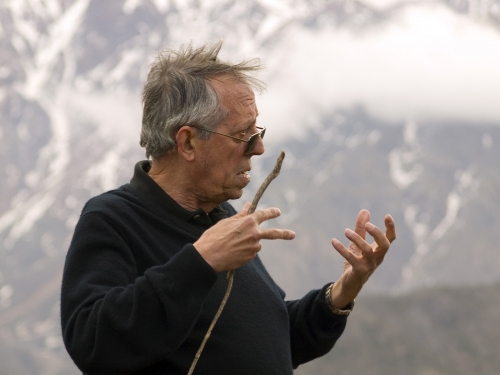

Les mouvements chrétiens comme l'Action catholique ont été la forge dans laquelle s'est forgé le groupe péroniste subversif Montoneros. C'est également le lieu de naissance de la secte Silo, fondée par Mendocino Mario Rodriguez Cobos (photo, ci-dessous), le "Messie des Andes", en 1969. Le siloïsme s'est nourri du mouvement hippie peace and love, confrontant Anaël à sa conception militante, ses rites spiritualistes et astrologiques. La gauche et la droite dans le domaine des sectes indigènes ont coexisté à l'époque la plus sombre du 20e siècle. Pour Silo, Anael était son véritable ennemi et il craignait même d'être assassiné par eux.

La secte de Silo est devenue un parti politique dans les années 1990 sous le nom de Parti Humaniste et Parti Vert. Aujourd'hui, elle survit grâce à des cours de méditation pour recruter des membres ayant le désir de faire partie d'une masse qui ne vient jamais.

Les sectes sont imbriquées dans le pouvoir politique et appliquent depuis l'ombre leur idéologie sectaire, fasciste et régressive. La quête du pouvoir peut inclure le mysticisme, mais aussi le meurtre.

*

Le vieux général Juan Domingo Perón est revenu au pays en 1973, lorsque la dictature du général Agustín Lanusse a permis le début d'un nouveau cycle démocratique. Ce fut un retour sanglant, comme dans les années à venir. Le chef mourra un an plus tard, laissant la Loge Anael comme héritière.

Comme je le raconte dans la trilogie Somos La Rabia, à la mort de Perón, son épouse, María Estela Martínez de Perón, a pris le relais, accompagnée de José López Rega et d'un entourage de membres de l'ultra-droite qui ont confronté la gauche à un autre groupe armé clandestin: la Triple A.

Le gouvernement démocratique a été transformé en un État terroriste, et ses victimes n'étaient pas seulement les Montoneros, mais aussi ceux qui pensaient différemment. Ils sont devenus l'école que les dictateurs ont ensuite suivie pour anéantir la subversion. Les Montoneros poursuivent leur tâche et collaborent à la chute du gouvernement d'Isabelita. La puissance de López Rega et la faiblesse d'Isabelita étaient évidentes. Le "Sorcier" ne pouvait pas aligner les planètes pour se perpétuer, pas même avec toute la magie qu'il dégageait avec ses rites dans le domaine présidentiel d'Olivos, pendant que sa task force assassinait ses opposants.

Avec le coup d'État contre Isabel, la montée de la dictature militaire, la fuite de Lopecito et de plusieurs membres du péronisme, la Loge Anael semble s'éteindre. Ses prophéties ne prévoyaient pas un tel résultat. Son essence secrète ne permet pas de documenter ses étapes, mais certaines traces ont survécu jusqu'à aujourd'hui. Le cas de la Loge P2 était différent, car elle a continué pendant plusieurs années avec des liens bien huilés avec les militaires putschistes (l'amiral Massera et le général Suarez Mason avaient une relation étroite avec Gelli) et même un événement choquant qui lui a été attribué et qui a touché les fibres intimes du péronisme.

Carlos Manfroni, auteur du livre "Propaganda Due" décrit un réseau de banques tissé par les membres de la loge, qui impliquait même la banque du Vatican dirigée par Paul Marcinkus. "L'objectif ultime pour l'Argentine était de porter Massera au pouvoir, d'aliéner l'Argentine du monde développé et de transformer le pays en une plateforme pour le crime organisé", a expliqué Manfroni. La chute en disgrâce de Gelli et de sa Loge est due à un juge américain bien connu ces dernières années: Thomas Griessa. En 1980, il a poursuivi le banquier Michele Sindona pour la faillite de la Franklin National Bank à New York. Sindona était un membre de la boutique.

Les mains de Perón

Dans un événement choquant, le 1er juillet 1987, les mains de Juan Perón ont été arrachées de sa tombe dans le cimetière de Chacarita, ainsi que d'autres objets (une bague, une cape, un sabre militaire et une lettre d'Isabelita). Comme je l'ai raconté dans l'article La Sociedad de los Muertos vivos, la raison de cette profanation n'a jamais été connue et les objets n'ont jamais été retrouvés.

Les accusations et les soupçons fusent : certains péronistes incluent les Cubains, les Montoneros, les Anglais, les francs-maçons et les spirites parmi les suspects possibles; ils cherchent des coupables dans le reste du monde,

La CIA et les États européens ont fini par s'intéresser à ce cas si étrange de nécrophilie et de profanation, qui encourageait des versions de sorcellerie, d'ésotérisme et de sorcellerie. Précisément, la lettre d'Isabelita a été déchirée en dizaines de morceaux qui ont été envoyés aux dirigeants péronistes avec une note anonyme où l'on pouvait lire "Hermes Iai et les 13", et ils demandaient également 8 millions de dollars pour le retour des membres.

Dans la perplexité d'un cas aussi étrange, les juges et la police ont consulté des diseurs de bonne aventure, des magiciens, des sorciers et des voyants, qui prétendaient avoir des images de rêves prémonitoires et qu'à tout moment ils pouvaient voir où se trouvaient les mains. Elles n'ont jamais été retrouvés.

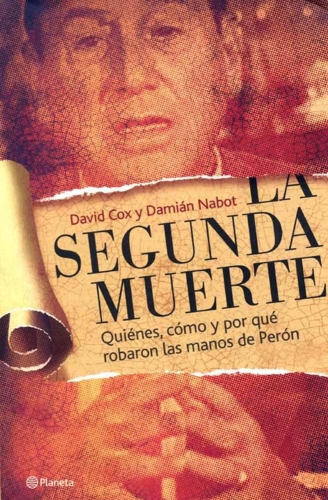

En 2016, le journal Clarín a publié un article citant le livre La secunda muerte, publié par Planeta, des journalistes David Cox et Damián Nabot. Ils affirment que la signature de la lettre anonyme recèle un mystère et se plongent dans un monde souterrain pour en retrouver le sens.

Cette profanation entourée de tant de mystères et même de morts inexpliquées pourrait avoir été le dernier acte de la Loge P2 dans sa relation étroite avec le péronisme.

Ils ont consulté des livres ésotériques, parcouru la mythologie égyptienne ancienne pour délimiter les caractéristiques du rituel que les profanateurs ont tenté - ou plutôt réussi. Au cours de leurs recherches, ils ont découvert que "Hermès" est le dieu des morts dans la mythologie égyptienne, que "Iai" signifie rébellion dans la transition entre la vie et la mort, et que "13" sont les parties en lesquelles le corps est divisé, selon les anciennes croyances, au moment de passer de l'autre côté.

"La mutilation du corps de Perón était un crime rituel", affirme le livre, qui relate un témoignage perdu dans le volumineux processus judiciaire sur l'affaire, fait quelques mois après la profanation, par Leandro Sánchez Reisse, l'un des rares qui, dans ces années-là, ont osé accuser Licio Gelli et le lier à "ces rituels". Sánchez Reisse n'avait aucune crédibilité en raison de son passé de répresseur et de membre des services secrets militaires pendant la dictature. Mais en Europe, il avait partagé un donjon avec Gelli et le connaissait bien.

Selon Cox et Nabot, la profanation répondait à un rite destiné à priver un cadavre de certains de ses membres afin que l'âme du mort ne puisse pas accomplir en paix "son transit vers l'au-delà". Ce rite, disent-ils, est en accord avec les croyances de la Loge P2. Pour ce faire, ils ont consulté les archives personnelles de Gelli, qui, en février 2005, a fait don de l'ensemble de sa bibliothèque à sa ville natale de Pistoia, en Toscane. Ils y ont trouvé des livres de Cagliostro, Franck Ripel et d'autres experts en ésotérisme et en rituels anciens. Ils ont même trouvé une lettre de Gelli à Ripel, le découvreur de la signification du mot "Iai".

Le retour d'Anaël

José Cresto était un membre important de cette organisation secrète et nous le citons aux côtés de Perón en exil. Son fils, l'historien Juan José Cresto, était lié au gouvernement justicialiste de Carlos Menem. Il a été le promoteur du motonaute Daniel Scioli pour le lancer dans l'arène politique, son véritable mentor. Cresto, son fils, a été à la fin des années 1990 et au début des années 2000 directeur du Musée historique national et Anael, au XXIe siècle, semble toujours bien vivant. Dans le domaine de la spéculation et des conspirations, certains l'ont désigné comme le "Frère John" et Scioli comme un "initié" présumé de la boutique.

Le frère John a fait l'objet d'allégations de discrimination et de mauvais traitements à l'égard des femmes (dans la loge fasciste, il n'y avait que des hommes) et, pendant son mandat au musée, de nombreux objets historiques auraient disparu. Le journaliste Jorge Boimvaser s'interroge: "Pourquoi les maîtres des lieux ont-ils besoin de l'horloge de Belgrano, par exemple ? Pour les rituels, les supposés transferts d'énergie et autres barbaries similaires qui semblent excentriques pour le commun des mortels, mais pour les membres d'Anael, ils sont sacrés".

En 2014, le journal Clarín a publié que "Le bâton et l'écharpe présidentielle de l'ancien président Arturo Frondizi ont été volés dans la vitrine du musée Casa Rosada en 2009. En août 2007, au même endroit, l'horloge de poche et une montre-bracelet en or appartenant aux présidents Nicolás Avellaneda et Agustín Pedro Justo ont disparu. Au cours du même vol, le stylo en or d'un autre ancien président a disparu: celui de Roberto Marcelino Ortiz. La catégorie des pièces historiques volées comprend également la montre de Manuel Belgrano, qui a disparu du Musée historique national".

L'Argentine occupe la première place en matière de vol de biens culturels, selon Interpol. Plus de 2800 objets ont disparu des musées entre 2008 et 2015. En outre, un Argentin faisait partie d'un puissant gang qui se consacrait au vol de livres anciens et de cartes dans les bibliothèques du monde entier.

Le site web chequeado.com ajoute: "La justice argentine enquête sur au moins deux affaires qui lient un ancien conseiller du parti PRO au pouvoir et un homme d'affaires kirchneriste de premier plan au côté obscur de cette macabre collecte. D'une part, il y a le cas de Matteo Goretti Comolli, ancien conseiller du président de la nation, Mauricio Macri, et qui a fait l'objet d'une enquête parce que 59 pièces archéologiques qui avaient été volées dans un musée de la province de Cordoue se sont retrouvées à son domicile ; et, d'autre part, le cas de l'ami et homme d'affaires du secteur de la construction de l'ancienne présidente Cristina Fernández de Kirchner, Lázaro Báez, qui fait l'objet d'une enquête pour blanchiment d'argent présumé et chez qui les autorités ont saisi une précieuse collection de 312 livres historiques, dont certains incunables.

L'Argentine est l'un des plus grands épicentres de biens culturels d'Amérique latine : elle compte 100.000 pièces artistiques, historiques ou documentaires à caractère public, considérées comme irremplaçables, enregistrées dans la base de données des collections nationales argentines du ministère de la culture. À ce patrimoine s'ajoutent d'innombrables œuvres d'art provenant de collections privées et familiales qui ont été nourries grâce à la migration et à l'argent qui est arrivé en Argentine en tant que "grenier du monde" au début du XIXe siècle (chequeado.com).

Dépossédé de son poste, Juan José Cresto est resté dans l'entourage de Scioli, le candidat frustré du Kirchnerisme à la présidence, qui n'exclut pas la possibilité d'occuper ce poste à l'avenir.

C'est précisément cette interrogation de Boimvaser qui m'amène au fait que des documents historiques sont apparus lors de l'inauguration de l'ancienne présidente Cristina Fernández de Kirchner. En 2018, lors d'une perquisition ordonnée par le juge Bonadío dans le cadre des affaires de corruption qui la visent, une lettre du général José de San Martín de 1835 adressée à Bernardo O'Higgins et un document faisant référence à l'ancien président Hipólito Yrigoyen ont été trouvés dans sa propriété à El Calafate. Les experts affirment qu'elles proviennent du marché noir (bien que l'ancienne présidente ait écrit que la lettre lui avait été offerte par le président russe, Vladimir Poutine, qui l'avait achetée à New York). Je me demande si tout cela n'a pas à voir avec les questions mystiques entourant les objets historiques dans le monde des boutiques comme Anael. Qui sait ?

Certains disent qu'Anaël survit dans certains instituts d'enseignement et dans les autorités publiques. Qu'il existe une "secte d'économistes" liée aux Chevaliers de l'Ordre du Feu, à laquelle López Rega et Celestino Rodrigo ont également adhéré, dont les résultats ne sont pas éblouissants.

Moon

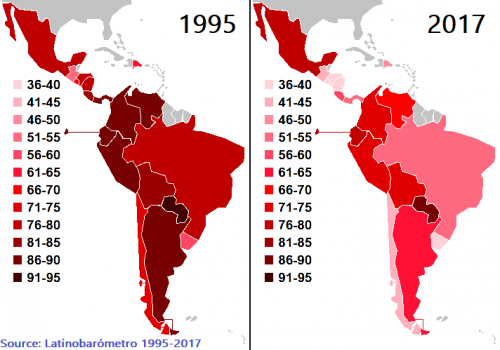

Des années 1980 à aujourd'hui, une autre secte a envahi le monde politique et des affaires. L'Eglise de l'Unification ou la secte Moon. Fondé par l'anticommuniste coréen Sun Myung-Moon, il s'est répandu dans le monde entier et surtout dans les territoires où il pouvait faire des affaires rentables.

La pensée religieuse de l'Église de la Réunification est un mystère total, Moon prétend que le jour de Pâques 1935, Jésus-Christ lui est apparu alors qu'il priait sur une montagne. Il avait 16 ans lorsqu'il a affirmé avoir reçu de Jésus l'ordre de poursuivre son œuvre inachevée. En 1954, Moon a fondé la Holy Spirit Association for the Reunification of World Christianity.

La doctrine de Moon est exprimée dans son livre Le Principe Divin. Selon ce texte, Adam et Eve n'ont pas respecté l'idéal de Dieu de former une famille, et Jésus, à son tour, ne s'est pas marié et a été crucifié. Ainsi, l'avènement d'un nouveau messie était nécessaire, né sur terre comme Adam et Jésus, appelé à se marier et à fonder une "famille idéale", et à parcourir le monde pour établir le Royaume des Cieux sur terre (Revista Proceso, Mexique).

En 1995, Moon est reçu par le président Carlos Menem, mais avant cela, il avait séduit la dictature militaire. Quelques années auparavant, il avait même été reçu par le dictateur chilien Augusto Pinochet et progressait déjà avec de multiples entreprises en Uruguay.

La secte a même publié un journal à Buenos Aires, Tiempos del Mundo, dont l'inauguration a été suivie par le président des États-Unis lui-même, George Bush. En 2000, ils ont établi un siège à Corrientes, dans une grande propriété sur les rives du fleuve Paraná. Ils ont même nommé le célèbre Juan Carlos Blumberg comme ambassadeur de la paix.

La secte Moon a des liens avec les industries minières et de l'armement, les chantiers navals, les banques, les fermes, les hôtels, les casinos et les médias. Ils demandent à leurs adeptes de "sortir de l'enfer". Avec leurs collections et leurs entreprises, ils déplacent beaucoup d'argent, séduisant les puissants.

Le côté obscur

On dit que les boutiques et les sectes n'abandonnent pas ceux qui attirent les majorités, elles écrivent l'avenir pour eux, elles les flattent. Ils font revivre les mythes pour persuader des peuples entiers, mais ils font aussi leurs affaires juteuses avec la mémoire émotionnelle des figures épiques. Il ne fait aucun doute qu'ils ont fait partie du péronisme et qu'ils le font peut-être encore aujourd'hui, pour conspirer comme les seuls élus, bénis par un peuple prêt à les suivre et à leur donner du pouvoir.

del.icio.us

del.icio.us

Digg

Digg

La Nouvelle Résistance a toujours été inter-nationaliste, dans le sens de la défense d'une alliance révolutionnaire mondiale, d'une ligne anti-impérialiste et multipolaire, suivant l'inspiration de Che Guevara sur l'importance d'allumer un millier de centres de résistance dans le monde entier, car à chaque point où l'ennemi est vaincu, même si c'est à des milliers de kilomètres, la reconfiguration générale des forces nous sera bénéfique à long terme.

La Nouvelle Résistance a toujours été inter-nationaliste, dans le sens de la défense d'une alliance révolutionnaire mondiale, d'une ligne anti-impérialiste et multipolaire, suivant l'inspiration de Che Guevara sur l'importance d'allumer un millier de centres de résistance dans le monde entier, car à chaque point où l'ennemi est vaincu, même si c'est à des milliers de kilomètres, la reconfiguration générale des forces nous sera bénéfique à long terme.

D'autre part, il était nécessaire d'assurer l'unité et le soutien à Cuba de la part de l'Amérique latine, où il y avait aussi pas mal de turbulences. En particulier, l'Argentine et le Brésil luttaient pour la suprématie dans la région, tandis que ce dernier était économiquement dépendant des États-Unis. Depuis 1880, la politique étrangère du Brésil était fondée sur une alliance stratégique avec les États-Unis, qui furent le principal marché pour ses exportations, notamment le café. Le Brésil justifiait ce besoin par la crainte de l'émergence d'une alliance hispano-américaine dans le Cône Sud, dirigée par l'Argentine, qui pourrait être dirigée contre ses propres intérêts.

D'autre part, il était nécessaire d'assurer l'unité et le soutien à Cuba de la part de l'Amérique latine, où il y avait aussi pas mal de turbulences. En particulier, l'Argentine et le Brésil luttaient pour la suprématie dans la région, tandis que ce dernier était économiquement dépendant des États-Unis. Depuis 1880, la politique étrangère du Brésil était fondée sur une alliance stratégique avec les États-Unis, qui furent le principal marché pour ses exportations, notamment le café. Le Brésil justifiait ce besoin par la crainte de l'émergence d'une alliance hispano-américaine dans le Cône Sud, dirigée par l'Argentine, qui pourrait être dirigée contre ses propres intérêts.

En 1887, Marti a également rédigé une note adressée au Parti libéral du Mexique, dans laquelle il critiquait les préjugés du journaliste et promoteur américain David Ames Welk sur le Mexique, dans un article publié dans le Popular Science Monthly, Dans cette discussion, il faisait remarquer: "La République d'Argentine connaît une croissance plus rapide que celle des États-Unis. Et celui qui a aidé l'Argentine est intéressé à aider toute l'Amérique: l'Angleterre".

En 1887, Marti a également rédigé une note adressée au Parti libéral du Mexique, dans laquelle il critiquait les préjugés du journaliste et promoteur américain David Ames Welk sur le Mexique, dans un article publié dans le Popular Science Monthly, Dans cette discussion, il faisait remarquer: "La République d'Argentine connaît une croissance plus rapide que celle des États-Unis. Et celui qui a aidé l'Argentine est intéressé à aider toute l'Amérique: l'Angleterre".

L'Italo-Brésilien Menotti Carnicelli était un médium et un sorcier connu au Brésil et avait des contacts avec Juan Domingo Perón. Il aurait fondé la loge secrète Anael avec d'autres Brésiliens et Argentins, affirmant recevoir des messages d'un ange du même nom. Certains prétendent même que la loge a été fondée par le dictateur Getúlio Vargas et Perón lui-même, car leurs figures étaient adulées au sein de la confrérie.

L'Italo-Brésilien Menotti Carnicelli était un médium et un sorcier connu au Brésil et avait des contacts avec Juan Domingo Perón. Il aurait fondé la loge secrète Anael avec d'autres Brésiliens et Argentins, affirmant recevoir des messages d'un ange du même nom. Certains prétendent même que la loge a été fondée par le dictateur Getúlio Vargas et Perón lui-même, car leurs figures étaient adulées au sein de la confrérie.